Salsipuedes, Palestina. Enfrentar el genocidio en todas sus formas

Por Emilia Robaina, estudiante de ciencias

La historia oficial del Uruguay nos la contaron muchas veces de la misma forma: un país blanco, pacífico, civilizado, construido por el esfuerzo de sus próceres. Sin embargo, hay otras verdades que fueron silenciadas. Nuestro país también se construyó sobre la sangre de los pueblos originarios, y no en un pasado remoto, sino en el mismo momento en que nacía la república.

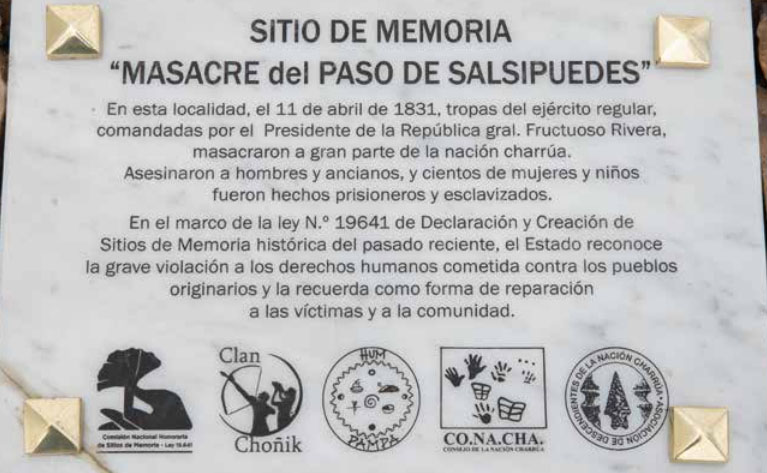

El 11 de abril de 1831, el recién creado Estado uruguayo organizó una matanza: la masacre de Salsipuedes. Fructuoso Rivera, primer presidente constitucional, tendió una emboscada a los caciques charrúas que habían sido convocados con la promesa de integrarse a la defensa de las fronteras. En lugar de aliados, los trató como enemigos. Más de 300 personas fueron asesinadas, capturadas o repartidas como si fueran objetos. Niños y mujeres terminaron como servidumbre en casas de familia. Lo que pasó no fue una batalla. Fue una masacre premeditada. Un intento de exterminar a un pueblo.

El ataque tuvo lugar en un sitio concreto: la Cueva del Tigre, un paraje cercano al arroyo Salsipuedes. Allí, en ese paisaje aparentemente sereno, se desató la traición y el horror. Hoy, ese lugar ha sido reconocido por investigadores como José López Mazz y Diego Bracco (2021) como un sitio de memoria, donde la tierra guarda las huellas del exterminio. Recordar su nombre, ubicarlo en el mapa, es parte de la reconstrucción histórica que nos debemos como sociedad.

Aunque Salsipuedes haya quedado en la memoria como un símbolo, no fue un hecho aislado, ni los charrúas fueron el único pueblo originario afectado. El Estado uruguayo desplegó una política sostenida de persecución, desplazamiento y eliminación cultural que alcanzó también a otros grupos originarios como los guenoas, guaraníes, chanás, bohanes, yaros y otros. Durante décadas, esa violencia estructural buscó borrar no solo cuerpos, sino también lenguas, creencias, formas de vida y cosmovisiones enteras.

Genocidio y etnocidio son palabras duras, pero necesarias. La Convención de la ONU de 1948 define genocidio como el intento de destruir total o parcialmente a un grupo por su identidad étnica o cultural. Y el etnocidio, aunque no implique muerte directa, destruye culturas enteras: prohibiendo idiomas, negando tradiciones, y, sobre todo, negando la existencia del otro. En Uruguay, ambos procesos ocurrieron. La frase «acá no hay indios», repetida durante generaciones, no fue inocente: fue parte de una política de olvido.

Este relato silenciado pone en cuestión los pilares de nuestra democracia. ¿Qué clase de república se construye sobre la eliminación del otro? ¿Qué significa la soberanía, si no incluye a todos los pueblos que habitan el territorio? ¿Dónde queda la idea artiguista de que los más infelices sean los más privilegiados, cuando los descendientes indígenas y afrodescendientes siguen siendo, hoy, quienes enfrentan mayores barreras para acceder a empleo formal, salud, educación y justicia?

La democracia no es solo un sistema de voto. Es un compromiso profundo con la verdad, con la memoria, y con la reparación. Y en ese camino, los movimientos indígenas están levantando su voz. Colectivos como el CONACHA y organizaciones comunitarias en distintas regiones del país trabajan día a día para recuperar la lengua, los rituales, la relación con la tierra. Reclaman no solo el derecho a existir, sino a ser reconocidos como sujetos colectivos de derechos.

El Censo 2023 reveló una cifra contundente, más de 220 mil personas en Uruguay, el 6,4% de la población, se reconocen con ascendencia indígena. No es un número menor. Es una señal de que la memoria se está abriendo camino, de que las raíces que se intentaron arrancar siguen vivas.

Sin embargo, la falta de políticas públicas específicas, la no ratificación del Convenio 169 de la OIT, y la ausencia de territorios reconocidos muestran que el olvido sigue siendo una política de Estado. A casi dos siglos de Salsipuedes, la deuda sigue abierta. Y no con un solo pueblo, sino con todos los pueblos originarios de esta tierra.

Y no estamos solos en esta historia. Lo que ocurre con los pueblos originarios en Uruguay resuena, de forma profunda y dolorosa, con lo que hoy vive el pueblo palestino. En Gaza las comunidades son desplazadas, sus casas arrasadas, sus tierras confiscadas. Se destruyen escuelas, se bombardean hospitales, se asesina a periodistas, a médicos, a niños y niñas. Mientras tanto, se impone una narrativa que los deshumaniza y los borra, exactamente como aquí se borraron a los pueblos originarios con la frase «acá no hay indios».

En ambos casos, el terrorismo de Estado se disfraza de legalidad. En ambos casos, la violencia se ampara en supuestos discursos de civilización, progreso o seguridad nacional. Y en ambos casos, hay pueblos que resisten, que sostienen su identidad frente a la destrucción, que reclaman dignidad, territorio y memoria.

No es casual que la bandera palestina haya aparecido en movilizaciones indígenas latinoamericanas, ni que los descendientes de pueblos originarios hablen de «territorios ocupados» cuando describen las tierras que les fueron negadas. Palestina y los pueblos originarios de América comparten una misma lucha: la lucha por ser reconocidos como sujetos de derechos colectivos, por habitar la tierra sin pedir permiso, por defender la vida en todas sus formas.

Hoy, en Uruguay, los descendientes charrúas siguen luchando por ser reconocidos como lo que son: parte viva de este país. Y del otro lado del mundo, el pueblo palestino también resiste. Ambos saben que la memoria no es nostalgia: es un arma contra el olvido impuesto.

La tarea es colectiva. No alcanza con estudiar la historia, hay que interrogarla. No basta con nombrar el genocidio, hay que enfrentarlo en todas sus formas. Porque el colonialismo no es solo una cosa del pasado: es una forma de organizar el presente. Y el antiimperialismo no es consigna, es práctica viva.

Bibliografía

Braco, D., López, J. M. (diciembre de 2021). La Cueva del Tigre y los sucesos del 11 de abril de 1831.

López, J. M. (marzo de 2018). Sangre indígena en Uruguay, memoria y ciudadanías post nacionales.